ドライバーが発した音は、ホーンが取り付けられることで完結する。

~どうして小さな振動板から出た音が、大きな部屋の空気を「楽々と」鳴らすことができるのか?~よく調整されたホーンの音を聴いて、私が魅力的に感じることは何か。それは、前に書いたことと重複するが、非常に反応が機敏、すなわち極めて繊細な音楽的表現力を備えていること、圧倒的な大音量下であっても清澄なサウンドを保ち続けること、浸透力にあふれていること、そしていわゆるタメの利いた音が楽しめること。大きく言ってこんなところとなろう。

ではどうしてホーンが、このような音質的特徴を備えているのか。それは、駆動するべき空気との「整合」が非常によく取れているからだ。

以前、コンプレッションドライバーをテーマにした文章で、スピーカーにとって大切なことは、いかに空気と仲良くするかだと思うと書いた。コンプレッションドライバーは、振動板面積よりも開口を狭めることとフェイズプラグを配することで、発する音と駆動するべき空気との関係が実に上手くいくのだ、というのが文章の趣旨だった。そしてコンプレッションドライバーが発した音は、前面にホーンが取り付けられることで完結する。

ホーンとはつまるところ、スピーカーユニットの前面(ときに後面)に、意図された空気の負荷(ロード)を付け加えるものである。ホーンの内部に位置する空気の塊がユニットに負荷を与え、駆動すべき空気との良好なマッチング(整合)を得るための仕掛けである。

ホーンロードは、トランスにたとえられることがあるが、私もホーンは、スピーカーユニットと空気とのマッチングトランスの働きをしていると思う。トランスとは、異なる状態を上手く結合・整合させために使われるもの。例えば、真空管パワーアンプで言えば、電気増幅回路とスピーカーユニットとのインピーダンスの違いを整合させるために出力トランスは配される。高いインピーダンスの電気回路とスピーカーユニットの低いインピーダンスとの間をうまくとりもつのがトランスの役割だ。トランスがあることで、アンプもスピーカーも、どちらも気持ちのよい状態で動作することができると言い換えてもいいと思う。

私は時々不思議に思うのだが、どうしてあんなに小さな振動板(最大級のコンプレッションドライバーであっても振動板の口径は10センチ足らずであることを思い起こされたい)から出た音が、大きな部屋の空気を「楽々と」鳴らすことができるのか? むろん、ホーンがないスピーカーシステムであっても、たしかに部屋の空気は鳴らしてくれる。だが、それらのスピーカーシステムの鳴り方とホーンのそれとでは「楽々さ」において大きな差があるように私には思える。アンプのパワーに頼ったスピーカーと頼らないスピーカーの差のようにも思うのだが、ホーンという仕掛けの空気駆動の巧みさが、ここに端的に表われているのだろう。

また、私は、ホーンロードを一種のバイアスのようなものと考えることもある。ホーンがあるからと言って、常にその中の空気がユニットに何らかの負荷をかけているのではなかろうが、それでも、適切な空気負荷があるおかげで、音楽信号が入力されるや否や、即座にそれを空気振動に置き換えるための一種のバイアスの役割がホーンにはあるように思えて仕方がないのだ。振動板がいつでも機敏に動けるようにするのがホーンではないのかという思いをずっと抱き続けているのである。アンプの増幅素子をうまく使うにはバイアス電流の値が重要であるが(このバイアス量によってA級/AB級/B級動作が区分される)、スピーカーでも、似たようなことがあるのかもしれず、ホーンによってバイアス量が変るということも言えるように思う(ただし、私が言うスピーカーのバイアスとは負荷のことだから、アンプの場合とは意味が違う)。

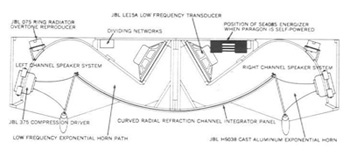

D66000 Paragon内部構造

ホーンはなにも、コンプレッションドライバーだけに用いられるものではない。通常、直接放射(ダイレクトラジエーション)で使われるドーム型やコーン型のユニットとホーンを組み合せたってまったく構わない。構わないのであるが、先の言い方に沿って言えば、バイアスの深い大型のホーンでは、その内部の空気を駆動するためには、振動板に適度な剛性が必要となる。ヤワな振動板では、空気負荷に負けてしまってドライブできないのだ。そのため、低域にもホーンロードをかけた、JBLのパラゴンやハーツフィールドでは、当時の主力15インチウーファーであった130ではなく、より振動板剛性を高めた150-4ウーファーを搭載することになったのである(と言われている)。逆にバイアスが浅ければ、さまざまなユニットが使えることとなるのだが、このバイアスは、明らかなホーンでなくても、ユニットを背面から取り付けてバッフル板の厚みを活かしたり、それに加えて開口部の左右をわざわざ狭めたり、あるいはリフレクター型といった形でスピーカーシステムに活かされてきた。もっと言えば、スピーカーシステムを飾るフロントグリル、あれも一種のバイアスではないかと私は思っている。そして強引に話を進めるが、バイアスがかかったスピーカーシステムのほうが、うまくいけばタメの利いた音が楽しめるように思うのである。そして、ただただあっけらかんと鳴るスピーカーシステムより、適度にタメの利いたスピーカーシステムのほうが、音楽の深みをより表現してくれるように私は思う。

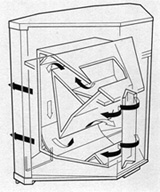

D30085 Hartsfieldの

ホーン構造図

ホーンの弱点のひとつは大型になってしまうこと。しっかりとホーンロードをかけようとすると、周波数が低くなるにつれてホーンも長くしなければならないからだ。JBLのシステム設計はそこにも特徴があって、ホーンを短めにすることが多かったのであるが、それでもウーファーにホーンを使うと大型化は避けられない。ハーツフィールドのようにホーンを折り畳んで(フォールデッドホーン)長さを稼ぐという手法もあるが、システムの複雑化=高額化は不可避である。また、低域までホーンで賄うと、ユニットの位置関係の整合を図るのも大変に困難になるから、やはり、ホーンを使用するにしても、低域だけはダイレクトラジエーターというのが、もっとも現実的な手法となるだろう。

バッフルの造形をホーンの一部として

活かしたEVERESTの意匠

ここまで(私が思う)ホーンのよさを書いてきたが、ホーンはその素性がよすぎるがために、しばしばそれだけが突出してまとまりの欠いた音になりやすい。ホーンはキツい音がするとか、カンカンするといった事例は、ホーン自体に問題があるのではなく、他のユニットとの兼ね合い、つまりシステム設計や使い方の問題であると言ったほうが本質に近いだろう。前にも書いたが、ホーンの中高域に見合った低域をどう放射するか、ここにホーンスピーカーの最大の難しさがあり、面白さがあるのである。

- Vol. 1 序文 リッチなミドルレンジがもたらす音楽的感興

- Vol. 2 大音量に強い。それはJBLスピーカーの伝統的な美点だ。

- Vol. 3 強力な磁気回路と4インチ径ボイスコイルの組合せは、大口径ユニットの規範的な姿となった。

- Vol. 4 あらゆるスピーカーユニット形式の中で、コンプレッションドライバーは『最強』だ。

- Vol. 5 ユニットには内包する固有のエネルギーがある。

- Vol. 6 ホーンを搭載したシステムは固有の魅力を持っている。

- Vol. 7 ホーンの魅力は他の方式では真似することのできない浸透力のある音にある。

- Vol. 9 まさに打てば響くような高能率スピーカーの鳴り方は実に魅力的だ。

- Vol. 10 JBLサウンドがユニットだけではなくシステムづくりのノウハウの積み重ねで築き上げられてきたことを忘れてはならない。

- Vol. 11 強力で優秀なユニット群を開発し、さまざまなシステムに展開していくというJBL伝統の手法が、21世紀によみがえった。

- Vol. 12 機能的な必然性があることが、JBL製品のモノとしてのトータルの魅力を決定づけた