強力で優秀なユニット群を開発し、さまざまなシステムに展開していくというJBL伝統の手法が、21世紀によみがえった。

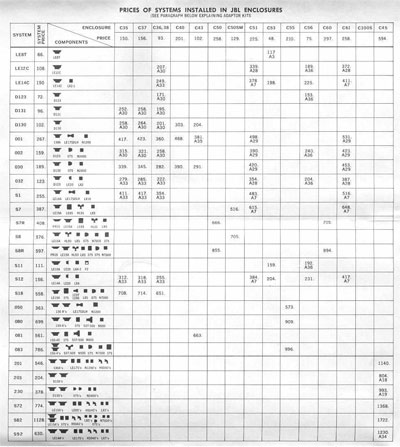

~それはスピーカーユニットに本物の力がなければ成り立たないものである~少し昔の話をしよう。ご存知の方も多いと思うが、かつてJBLにはシステムチャートというものがあった。これは、JBLが発売していた、スピーカーユニット、デヴァイディング・クロスオーバー・ネットワーク、そしてエンクロージュアの組合せ表のことである。JBLファンはこのチャートを見ながら、自分に合いそうな組合せをあれこれと夢想していたのだ。

システムチャートで「001」のナンバーが付けられたのは、15インチウーファーの130Aと、音響レンズつきホーン/コンプレッションドライバーの175DLHトゥイーター、そしてクロスオーバー周波数1.2キロヘルツのデヴァイディング・ネットワークN1200を組み合せた2ウェイシステムで、それらを納めるエンクロージュアは、バックロードホーン型のC40ハークネスを始め、C34、C35フェアフィールド、C36ヴィスカウント、C37ローズ、C38バロン、C51アポロ、C61サブリンIIなどなどさまざまな箱が適合するとされていた。つまり、ユニット構成とネットワークがまったく同一であっても、それをいろいろな大きさ/デザイン/容積のエンクロージュアに納めて楽しめるということだった。ちなみに「002」は、12インチユニットのD123と075トゥイーター、N2500(2400)ネットワークの組合せで、推奨エンクロージュアは7種類ほど。これをエンクロージュアの側から見てみると、いまだ人気の高いC50オリンパスに適合する組合せは、S4(130A/LE175+HL91/N1200)、S6(LE15/LE75+HL91/LX5)、S7(LE15、LE85+HL91/LX5)、S7R(S7にパッシヴラジエーターのPR15を加えたもの)、3ウェイのS8(LE15/375+HL93/075/LX5/N7000)、そして最高級のS8R(S8にパッシヴラジエーターのPR15を加えたもの)など、細かく数えると8種類以上ものユニット構成が選択できるようになっていた。実に楽しい組合せ表ではないか。

1967年当時のシステムチャート

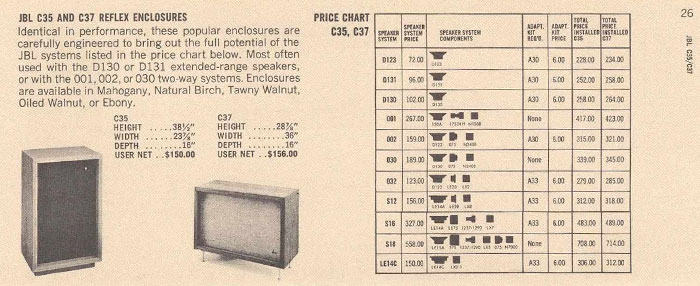

システムチャートは1950年代初期から確認することができ、異同を繰り返しながらJBL社のカタログに掲載され続けた。数え方にもよるのだが、システムチャートが掲載されていたおよそ20年の間、そこに示された「システム」の総数は80を超える膨大なものとなった(システムチャートの全貌は、ステレオサウンド社が2006年に発行した「JBL 60th Anniversary」で見ることができる)。とても個人的なことをお話しすると、私の理想の「スピーカーシステム」とは、「030」システム(D130/075/N2400)をC35フェアフィールドもしくはC37ローズに納めた2ウェイシステムである。私が思うに、これぞヴィンテージJBLサウンドの典型だ。(往年のジャズ録音の)ウッドベースの質感描写において並ぶもののないD130(もちろん130A/Bもそうだが)と、高域のロールオフ加減が絶妙な075を、ゆったり目の容積を持つエンクロージュアに納めたならば、とくにアナログ再生においては申し分のないサウンドが得られるものと夢想する。といって、私が20年愛用している375コンプレッションドライバーを中核としたマルチアンプシステムとは心中する気でいるし、もうひとつのスピーカーシステムを置くような空間的余裕を手にすることはできないだろうから、「030」はまさに私の夢のシステムとして心の中で鳴り続けることになりそうだ。

C35 FAIRFIELDとC37 RHODESに適合するシステムチャート(1964年)

余談はさておき、JBLはいままで数多くのスピーカーシステムを発売したが、システムチャートから推し量れるように、これはその優秀なスピーカーユニットをさまざまに組み合せることによって実現したものであった。一度本気で開発したユニットはとことん長く使い続ける。あるいはヴァリエーションモデルによってアップ・トゥ・デートを行なう。そのことによってJBLは、いつの時代でも古びないシステムづくりを実現していたのだ。

ただ、こうしたシステム開発の姿勢は、1980年代から90年代にかけてやや影を潜めたように見えた。このことは、主力ユニットの源設計からかなりの歳月が経っていたことなどが関係していたのかもしれないが、それに加えて、スピーカーシステム開発というものが、もっと緻密で細かな作業となっていったからだった。また、システムチャートが姿を消したのは、もはや単品のユニットとネットワークとエンクロージュアをユーザーが組み合せて楽しむ時代ではなくなっていたからだろう。

K2 S9800のユニット群(それぞれ単売もされた)

だが、JBLのシステム開発の伝統的手法は、リファインされてよみがえることになる。2001年、同社ひさびさのフラグシップモデル、プロジェクトK2 S9800の登場がそのスタートであった。S9800のユニット構成をおさらいしよう。ウーファーはアルニコ磁石を採用した画期的な新開発磁気回路を搭載した15インチユニット「1500AL」、ミッドレンジは3インチ径のベリリウム振動板を持つコンプレッションドライバー「435Be」、そしてホーン型トゥイーターとして驚異の超高域特性を実現した「045Be」からなる3ウェイシステム、それがS9800であった。これらはいずれもこのフラグシップモデルのために新開発された最新鋭ユニットで、JBLのスピーカー開発技術の物凄さをあらためてオーディオファイルに知らしめたものである。

S9800を皮切りに、まるで堰を切ったようにJBLは矢継ぎ早に高品位なスピーカーシステムをつぎつぎと発表する。S5800、4348、S4800、4338といったモデルは、2002年~2004年のわずか3年の間に発売されたJBLの高級システムだが、これらは、S9800で新開発されたユニットが(すべて共通ではないとはいえ)搭載されていたのが大きな特徴だ。いや、正確に言えば、S9800で開発されたユニットを、それぞれのスピーカーシステムに最適化して搭載したのであったが、そこに私はかつてのシステムチャートの思想を重ね合わせた。つまり、強力で優秀なユニット群を開発し、それらのユニットをさまざまなシステムに展開していくというJBL伝統の手法が、21世紀によみがえったと思ったのである。しかも、かつてのようにひとつのユニットをそのまま異なるシステムに搭載するのではなく、それぞれに最適なチューニングを施しているのが現代的であった。

EVEREST DD67000に搭載されているユニット群

2006年発表のプロジェクト・エベレストDD66000も、S9800以来のシステム構想に基づいているのは言うまでもない。そして、DD66000で新開発された4インチ・コンプレッションドライバー「476Be」がまた、次なるシステムの登場を促し、プロジェクトK2 S9900やプロジェクト・エベレストDD65000/DD67000へと発展したことを見れば、いまもJBLの素晴らしい伝統が脈々と受け継がれていることが実感できよう。それはそして、スピーカーユニットに本物の力がなければ成り立たないものなのである。

- Vol. 1 序文 リッチなミドルレンジがもたらす音楽的感興

- Vol. 2 大音量に強い。それはJBLスピーカーの伝統的な美点だ。

- Vol. 3 強力な磁気回路と4インチ径ボイスコイルの組合せは、大口径ユニットの規範的な姿となった。

- Vol. 4 あらゆるスピーカーユニット形式の中で、コンプレッションドライバーは『最強』だ。

- Vol. 5 ユニットには内包する固有のエネルギーがある。

- Vol. 6 ホーンを搭載したシステムは固有の魅力を持っている。

- Vol. 7 ホーンの魅力は他の方式では真似することのできない浸透力のある音にある。

- Vol. 8 ドライバーが発した音は、ホーンが取り付けられることで完結する。

- Vol. 9 まさに打てば響くような高能率スピーカーの鳴り方は実に魅力的だ。

- Vol. 10 JBLサウンドがユニットだけではなくシステムづくりのノウハウの積み重ねで築き上げられてきたことを忘れてはならない。

- Vol. 12 機能的な必然性があることが、JBL製品のモノとしてのトータルの魅力を決定づけた