大音量に強い。それはJBLスピーカーの伝統的な美点だ。

~なぜ、大音量に強いことが魅力なのかについて述べていくことにしよう。~ずいぶん前の話だが、とある衛星ラジオ番組に出演したときのこと。パーソナリティの方にこんな質問を受けた。

「JBLのスピーカーを使っているそうですけど、どんなところがいいんですか?」

本番一発勝負の収録で、話す内容の事前の打合せも「アドリブで」ということにしていたから、この質問も、その答えも事前に用意されていたわけではないが、すぐに出た私の答えは、「壊れないところ!」というものだった。そして二人で笑った。たぶん、彼は冗談だと思ったのではないだろうか。

いまから考えれば、あんまりといえばあんまりな答えかなあと思わないわけでもないが、しかし、「どんな音量でも壊れない」は、私にとっては、JBLの魅力を語るうえでのとても大切なポイントなのである。つまり、私は、笑いながらだけれど、とても真面目に答えたのだった。

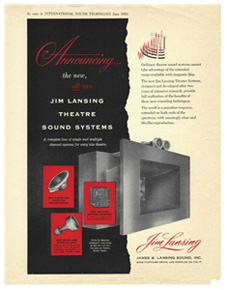

JBL初期のシアター用スピーカーの広告

大音量に強い。それはJBLスピーカーの伝統的な美点だ。創始者、ジェームズ・B・ランシングの生涯、すなわちJBLの出自を考えればそれは自明のことである。いまさらここで私が繰り返すまでもないかもしれないが、ランシングはその生涯の大半を、(映画)劇場およびそのモニター用の優れたスピーカーユニットならびにスピーカーシステムの開発に捧げた。劇場用スピーカーとはいうまでもなく、一般家庭の部屋とは比較にならない広い空間全体に明瞭な音を届けなければいけない。そんな過酷な環境でスピーカーに要求されるのは、大音量を明瞭に歪みなくいい音で鳴らす能力にほかならない。しかも壊れることなく。

そうした要求に応えるためにランシングがとった技術手法は、脈々と受け継がれ、リファインされ、現代のJBLのスピーカーユニットにも随所に見ることができる。それらの技術については今後触れる機会があろうかと思うが、今回は、ではなぜ、大音量に強いことが魅力なのかについて述べていくことにしよう。

大音量というと、耳を聾すような、言葉は悪いが騒音に近いものを想像する人もいるかもしれない。あるいは、普通の家庭でそんな大きな音は必要ないよ、または、そんな大きな音なんか出せないよという方もいらっしゃるだろう。でもちょっと待って欲しい。大音量に強いということは、はたして会話もままならないほどのたんなる「大きな音」にだけ貢献するものなのだろうか。

私はそれは違うと思う。平均音量レベルと音楽を奏でる楽器や人の声のピーク音量とは、異なる問題だからだ。平均的な音量レベルが低くとも、音楽における瞬間的なピークレベルは、じつは非常に大きなものがある。アコースティックな楽器単独(ソロ)の演奏であったとしてもピークレベルが100デシベルを超えることは普通のことであり、120デシベルに達することすらある。むろんこれは聴取距離にも関係するし、生の音量そのものを家庭で出そうとするのは不可能ではないが、無理がある。それに録音におけるダイナミックレンジが120デシベル取れていることなど、まずあることではない。あの魅力的なアナログ録音ならなおさらだ。

だけど、音楽の瞬間的なピークに余裕を持って対応できるスピーカーと、余裕がなくピークがつぶれてしまうスピーカーとでは、どちらが生き生きと音楽を再生してくれるのだろうか。私としては、少なくともダイナミックとか躍動というような言葉で表現される音質には、ピークレベルに極めてよく追随してくれる、言葉を換えれば、ハイレベル・リニアリティ(直線性)の高いスピーカーのほうが絶対的には有利であると考えている。そしてその巨大なピークレベルに対応するためには、やはり大音量に強いということが条件になってくるのではないだろうか。

S4700用ウーファー2216Ndの

115dB出力時のパワーコンプレッション・カーブ

(クリックで拡大します)

パワーメーターを持ったアンプで、100ワットというピーク値が出たとしよう。これを能率90デシベル/ワットのスピーカーで聴いていたとしたら、そのときの音圧は110デシベルとなる。現在ハイエンドと呼ばれるパワーアンプの出力値において100ワットというのは、大出力とはいえまい。200ワット、300ワットクラスのアンプがごろごろ存在するという現状は、現代のスピーカーの能率が低いことにも原因があるが、これは音楽の瞬間的なピークがいかに高いかを物語ってもいる(誰もかれもがつねに100ワット以上をスピーカーにぶち込んで大音量で聴いているわけではないだろう)。自分では小さな音で聴いているつもりでも、ほんの一瞬には思いもよらぬ大きな音が出ていることだってあるのだ。その一瞬、スピーカーがどう反応するのか。ハイレベル・リニアリティの高さが、よき音楽再生の絶対条件ではないと思うけれど、その反応力が音楽再生の死活問題となることだってある、というのが私の意見である。

JBLの歴史をひもとくと、ユニット開発の歴史はある面、このハイレベル・リニアリティの確保、すなわちパワーコンプレッション(大音量における圧縮、音の頭打ち現象)の排除を追求してきたことがわかる。以前、ステレオサウンド誌の別冊にも書いたことがあるのだが、私がJBL社を訪問したときにもっとも印象的だったことのひとつは、エンジニアたちが、スピーカーユニットの性能を、120デシベルという超高音圧でも検証していたことだった。これはせいぜい90デシベルといった音圧で特性を云々している他社とは圧倒的に異なる光景であった。現代において、家庭用スピーカーシステムを製造しているメーカーで、これほどまでの音圧で検証を行なっているところはJBL以外にはないだろう。こうしたバックグラウンドが、JBLをJBLたらしめているひとつの重要な要素なのであり、そこに魅力を感じとっているのがJBLファンなのではあるまいか。

- Vol. 1 序文 リッチなミドルレンジがもたらす音楽的感興

- Vol. 3 強力な磁気回路と4インチ径ボイスコイルの組合せは、大口径ユニットの規範的な姿となった。

- Vol. 4 あらゆるスピーカーユニット形式の中で、コンプレッションドライバーは『最強』だ。

- Vol. 5 ユニットには内包する固有のエネルギーがある。

- Vol. 6 ホーンを搭載したシステムは固有の魅力を持っている。

- Vol. 7 ホーンの魅力は他の方式では真似することのできない浸透力のある音にある。

- Vol. 8 ドライバーが発した音は、ホーンが取り付けられることで完結する。

- Vol. 9 まさに打てば響くような高能率スピーカーの鳴り方は実に魅力的だ。

- Vol. 10 JBLサウンドがユニットだけではなくシステムづくりのノウハウの積み重ねで築き上げられてきたことを忘れてはならない。

- Vol. 11 強力で優秀なユニット群を開発し、さまざまなシステムに展開していくというJBL伝統の手法が、21世紀によみがえった。

- Vol. 12 機能的な必然性があることが、JBL製品のモノとしてのトータルの魅力を決定づけた